Persönlichkeiten

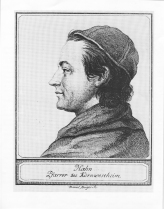

Philipp Matthäus Hahn

Als "größter Sohn" der Stadt gilt der Pfarrer, Astronom und Ingenieur Philipp Matthäus Hahn (1739-1790). Als Sohn des Scharnhauser Pfarrers erhielt der junge Philipp Matthäus bereits als Vierjähriger Privatunterricht durch das pietistisch geprägte Elternhaus. Neben Lesen, Rechnen und Schreiben standen Latein, Griechisch und Hebräisch auf dem Lehrplan. Das eigentliche Interesse des Knaben bestand aber in den Naturwissenschaften. Mit acht Jahren untersuchte er schon den Lauf des Schattens im Sonnenlicht.

Nach der Schulzeit in den Lateinschulen Esslingen und Nürtingen begann Hahn 1756 mit dem Theologiestudium in Tübingen, das er als Zwanzigjähriger abschloss. Während der Studienzeit hatte er aber auch mechanische, astronomische, chemische und alchimistische Schriften verfasst.

Fünf Jahre später wurde er Nachfolger seines Vaters als Pfarrer in Onstmettingen. Als Konstrukteur astronomischer Uhren schuf er nicht nur den Grundstock der dortigen Feinmechanikerindustrie, sondern machte auch den Landesfürsten auf sich aufmerksam: Herzog Carl Eugen war begeistert und zeigte sich künftig als Förderer des "Uhrmacher Gottes".

Hahn, der seinen Pfarrerberuf nie aufgeben wollte, wurde vom Herzog mit einträglichen Pfarreien versorgt. Der Weg führte ihn über Kornwestheim nach Echterdingen, wo er duch die Konstruktion von Waagen und Uhren aller Art zu großem Ruhm gelangte. Seinen Geburtsort vergaß er jedoch nie. 1781, als er dort das Grab der Mutter besuchte, nannte er Scharnhausen "mein Paradies bis ins fünfzehnte Jahr".

Herzog Carl Eugen

Der württembergische Herzog Carl Eugen (1728 - 1793) gilt nicht nur als schillernde Figur in der Landesgeschichte. Seine Biographie weist auch interessante Bezüge zum damaligen Dorf Scharnhausen auf.

Herzog Carl Eugen ließ 1784 am Rande Scharnhausens ein frühklassizistisches Schlösschen mit markantem Säulenportikus errichten. Drumherum befand sich ein liebevoll gestalteter Englischer Garten mit geschwungenen Wegen, pittoresken Teichen, kleinen Gebäuden und einem Wildgehege. Mit dieser Gartenanlage war die Keimzelle des späteren Königlichen Privatgestüts und heutigen Scharnhauser Parks entstanden.

Mit seiner Lebensgefährtin Franziska von Hohenheim weilte der Landesherr zwischen 1783 bis 1788 mehr als 200 Mal in Scharnhausen. Das Schlösschen diente ihm als "Retraite" (Rückzugsort) und Jagdquartier.

Heute ist das "Schlössle", wie es im Volksmund heißt, in Privatbesitz. Die alten Stallgebäude erinnern an die Zeit des Königlichen Gestüts. Vom früheren Englische Garten ist der Amortempel übrig geblieben.

Charlotte Reihlen

Charlotte Reihlen (1805 - 1868) ist die berühmteste Tochter Ostfilderns. Als Kind des Kemnater Pfarrers Wilhelm Mohl im dortigen Pfarrhaus zur Welt gekommen, lebte sie allerdings nur die ersten drei Jahre in Kemnat, bis ihr Vater auf die Pfarrstelle in Weissach bei Böblingen wechselte.

Sie heiratete den wohlhabenden Stuttgarter Kaufmann Friedrich Reihlen und führte zunächst ein sorgloses Leben. Der frühe Tod ihres zweiten Sohnes führte zum Zweifel am bisherigen Lebenswandel und 1830 schließlich zur pietistischen Erweckung und zur Frömmigkeit.

Die fast ärmlich lebende Charlotte Reihlen setzte sich fortan für Mädchen, Frauen und Arme ein. Aus dem Hausunterricht für ihre Töchter wurde seit 1856 das heutige Stuttgarter evangelische Mörike-Gymnasium mit damals rund 500 Schülerinnen. Sie brachte ein Armengesangbuch und eine günstige Bibel heraus. Reihlen regte die Gründung der Stuttgarter Diakonissenanstalt an, die 1854 mit ihrer Arbeit beginnen konnte.

Weltweite Bekanntheit erlangte die von ihr initiierte Neufassung der Darstellung „Der breite und der schmale Weg“: Auf dem breite, mit weltlichen Vergnügungen versehene Weg gelangt man am Ende in die Hölle, während der schmale Weg der Frömmigkeit und Nächstenliebe ins Paradies führt. Als Chromolitheografie einfach und günstig in großem Umfang verbreitbar, hing das Bild in jedem pietischen Haushalt.